Mehr Sehen. Mit DOZ+

Zum DOZ+ Bereich

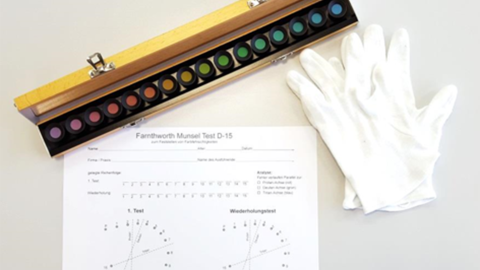

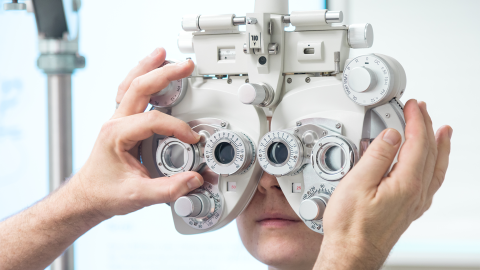

Unsichtbare Hürden im Schulalltag

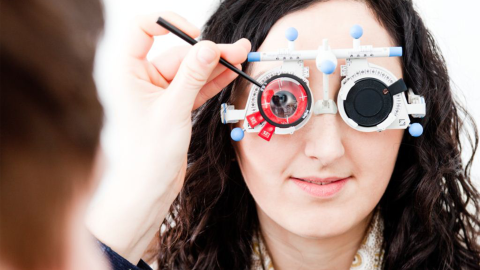

Screening von visuellen Leistungsparametern bei Schulkindern

Viele Schulkinder kämpfen beim Lesen oder Abschreiben mit unsichtbaren Sehproblemen, die schulische Leistungen und Selbstbild beeinträchtigen können. Häufig liegen Störungen der beidäugigen Zusammenarbeit oder der Akkommodation vor – gut behandelbar, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Ein gezieltes optometrisches Screening hilft, betroffene Kinder rechtzeitig zu identifizieren und individuell zu unterstützen.

E-Learning & Präsenzveranstaltungen

In kaum einem Bereich der Augenoptik ist das Fortbildungsangebot so breit gefächert wie in der Optometrie. Einfach durchklicken und starten!

Weitere Beiträge mit Fachwissen

Annika's Buchtipp

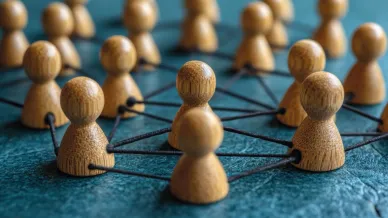

Interdisziplinäre Optometrie

Verstehen, vernetzen, versorgen – Zusammenarbeit für bessere Sehgesundheit

Die 2. Auflage zeigt interdisziplinäre Ansätze zur Analyse und zum Management visueller Störungen, z. B. bei ADHS, Autismus oder Myopie. Sie hilft Optometristen, Symptome besser einzuordnen und mit anderen Fachbereichen wie Physiotherapie oder Zahnmedizin gezielt zusammenzuarbeiten.

Optometry & Contact Lenses

In der OCL werden wissenschaftliche und klinische Fachartikel sowie Kasuistiken aus den Fachgebieten Augenoptik, Optometrie, Ophthalmologie und benachbarten Disziplinen veröffentlicht. Es ist das erste peer-reviewte deutschsprachige Wissenschaftsjournal der Augenoptik. Insgesamt 33 internationale Expertinnen und Experten von Kanada bis Australien bilden das Scientific Advisory Board, kurz: den Beirat, der OCL. Jede Ausgabe beinhaltet darüber hinaus einen zertifizierten fachlichen Beitrag, für die Leser COE-Punkte erhalten können.