Ungetrübte Freude dank Hörfeldskalierung Der hörakustische Praxisfall: das Steigbügelproblem

21.05.2025

Teilen

Erstveröffentlichung in der DOZ 05|2025.

Gerda Berneck sucht an ihrem Wohnort den Hörakustiker Werner Kolbe (Namen von der Redaktion geändert) auf, da sie den Eindruck hat, ihre Enkel nicht mehr so gut zu verstehen. Außerdem hat die 78-Jährige das Gefühl, beim regelmäßigen Kaffeekränzchen mit ihren Freundinnen den Gesprächen nicht mehr richtig folgen zu können.

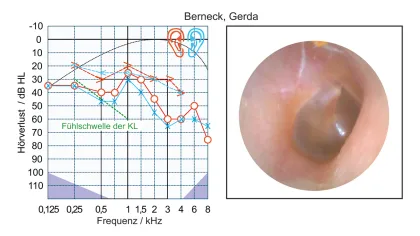

Im audiologischen Vorgespräch schildert Gerda Berneck dem Hörakustiker, dass sie als Kind keine Mittelohrentzündungen hatte. Der otoskopische Befund ist unauffällig. In der Tonaudiometrie zeigt sich bei der Seniorin beidseitig ein deutlicher Schallleitungsanteil. Erwartet hatte der Hörakustiker eine typische Altersschwerhörigkeit. Die Anamnese bot keinen Hinweis auf eine Schallleitungsschwerhörigkeit.

Schallleitungshörverluste zunächst hinterfragen

Hörverluste mit einem Schallleitungsanteil erfordern eine andere Verstärkungsstrategie, als es bei einem reinen Innenohrschaden – zum Beispiel einer Altersschwerhörigkeit – der Fall wäre. Deshalb ist es für den Hörakustiker wichtig, sich Gewissheit zu verschaffen.

Entscheidende Fragen bei einem dubiosen Schallleitungsanteil sind erstens: Kann das Messergebnis durch Überhören entstanden sein? Und zweitens: Könnte der dubiose SL-Anteil im Tieftonbereich durch Erreichen der Fühlschwelle im Tieftonbereich verursacht worden sein? Beide Ursachen können jedoch ausgeschlossen werden (siehe Abb. 1) Der Hörakustiker bittet Gerda Berneck, einen Termin beim HNO-Arzt zu vereinbaren. Drei Wochen später meldet sich die Kundin mit der Hörgeräteverordnung erneut beim Hörakustiker. Der ärztliche Befund stimmt mit Kolbes Messungen nahezu überein. Die Tympanogramme zeigen einen Normalbefund. Eine Otosklerose könnte Ursache des Schallleitungshörverlustes sein. Der HNO-Arzt hat differentialdiagnostisch die Behandlungsoptionen einer Otosklerose abgewogen und hält bei der Kundin eine reine HG-Versorgung für angebracht.

Abb. 1: Tonaudiogramm und Otoskopiebefund von Gerda Berneck. Durch die Darstellung des Tonaudiogramms beider Ohren in einem gemeinsamen Diagramm kann man leicht prüfen, ob bei der Messung ein Überhören aufgetreten ist oder die Fühlschwelle bei der Knochenleitungsmessung eingetreten ist.

Hintergrundwissen Otosklerose

Die Otosklerose ist eine Erkrankung der knöchernen Labyrinthkapsel, bei der eine Knochenneubildung im Bereich des ovalen Fensters erfolgt. Die Krankheitsursache ist unbekannt, eine genetische Disposition scheint zum Teil vorzuliegen. Infolge der durch die Knochenneubildung verursachten Fixierung des Steigbügels im ovalen Fenster können die Schwingungen der Gehörknöchelchen nicht mehr ungehindert auf das Innenohr übertragen werden.

Es entsteht eine Schallleitungsschwerhörigkeit, die Otosklerose ist daher eine Sonderform der Mittelohrschwerhörigkeit. Die Otosklerose tritt am häufigsten zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr auf, bei Frauen häufiger als bei Männern, insgesamt bei rund 0,3 Prozent der Bevölkerung. Eine Aktivierung der Otosklerose kann durch eine Schwangerschaft und die damit verbundenen hormonellen Umstellungen ausgelöst werden.

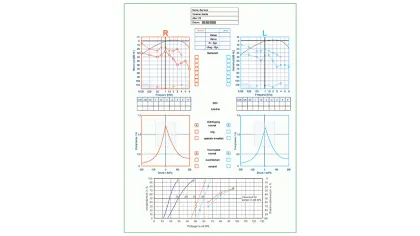

Abb. 2: Rezept des HNO-Arztes – der Befund stimmt mit den Messungen des Hörakustikers Kolbe nahezu überein.

Hörfeldskalierung mit Schmalbandrauschen

Die Hörflächenskalierung ist ein überschwelliger Beurteilungstest, bei dem präsentierte Reize bezüglich der empfundenen Lautstärke bewertet werden. Verwendung finden schmalbandige Signale, es gibt aber auch neuere Verfahren, die Breitbandsignale einsetzen. Die Bewertung erfolgt in vorgegebenen Kategorien wie etwa leise, mittellaut, laut. Daher wird das Verfahren auch als kategoriale Lautheitsskalierung bezeichnet. Ebenfalls gebräuchlich sind die Begriffe Hörfeldskalierung oder Hörfeldaudiometrie.

Im Gegensatz zur Tonschwellenaudiometrie, die nur den Grenzwert Hörschwelle bei einzelnen Frequenzen ermittelt, untersucht die Hörflächenskalierung den Dynamikbereich des Hörempfindens. Sie liefert wertvolle Informationen über die Lautheitswahrnehmung eines Schwerhörigen und ermöglicht die Erfassung des Recruitments. Diese Befunde lassen sich sowohl für die Diagnostik als auch im Rahmen der Hörsystemanpassung zur Ermittlung und Überprüfung von Anpassparametern (Verstärkung) nutzen. Tipps zur Bewertung von tonaudiometrischen Ergebnissen in Kombination mit einer Hörfeldskalierung finden Sie im Fachbuch „Hörakustik Praxis“ ab Seite 533.

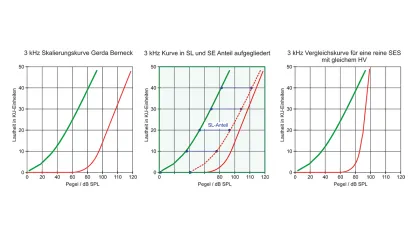

Abb. 3: Skalierungskurve von Gerda Berneck am Beispiel des rechten Ohrs 3 kHz. Links die vom Hörakustiker bestimmte Messkurve, in der Mitte die „Aufspaltung“ in SLS und SES. Rechts ein Vergleich mit einer Messkurve bei einem reinen SES mit gleicher Hörschwelle.

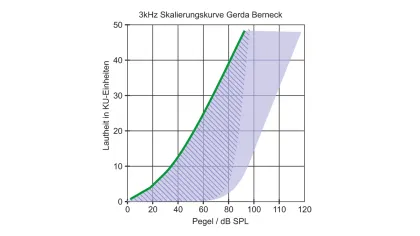

Abb. 4: Verstärkungsbedarf bei einer kombinierten Schwerhörigkeit (blaues Feld) im Vergleich zur Innenohrschwerhörigkeit (schraffiert dargestellt), für den Fall einer Lautheitsnormalisierung.

Hörfeldskalierung mit Schmalbandrauschen

Um den Verstärkungsbedarf bei diesem kombinierten Hörverlust besser abschätzen zu können, führt Hörakustiker Kolbe eine Hörfeldskalierung mit Schmalbandrauschen durch. Diese bestätigt das Vorhandensein einer Schallleitungskomponente in vollem Umfang. Betrachtet man die Skalierungskurve, so wird klar, dass die Kundin – im Gegensatz zu einer reinen Schallempfindungsschwerhörigkeit mit Rekruitment – auch bei hohen Eingangspegeln einen deutlichen Verstärkungsbedarf besitzt. Würde man ihren Hörverlust wie eine typische SES anpassen, ergäbe sich ein erhebliches Verstärkungsdefizit bei hohen Pegeln, die anderen Verstärkungseinstellungen wären ebenfalls nicht optimal.

Das vorgestellte Fallbeispiel zeigt, wie hilfreich die Durchführung einer Skalierung ist. Die Interpretation des Messergebnisses ist relativ einfach und gibt direkte Hinweise auf die Anpassung. Die Hörfeldskalierung bietet auch den Vorteil, dass für eine Perzentilanalyse zuverlässige Daten für MCL und US vorliegen.

Was ist bei der Anpassung mit Schallleitungsanteil zur berücksichtigen? Bei einer kombinierten Schwerhörigkeit sollte nach einer alten, aber trotzdem weiterhin hilfreichen Faustformel der Hörverlust des Schallleitungsanteils vollständig, der Schallempfindungsanteil jedoch nur zur Hälfte ausgeglichen werden. Da die Restdynamik relativ groß ist, wird nur eine geringe Kompression benötigt.

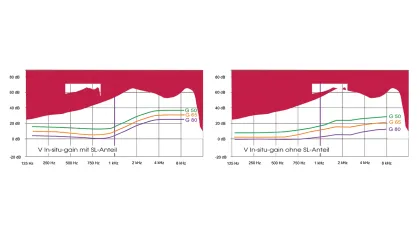

Auch die Lautheitskurven zeigen, dass bei einer kombinierten Schwerhörigkeit das Hörgerät eine andere Verstärkungsstrategie aufweisen sollte. Diese Tatsache verdeutlicht auch Abbildung 5. Nach NAL-NL2 wird eine höhere Verstärkung empfohlen. Bernecks Schwiegertochter Angelika berichtet nach dem Abschluss der Anpassung von einer gesteigerten Aktivität ihrer Schwiegermutter, von einem leiser eingestellten Fernsehgerät und einer leiseren Sprache. Gerda Berneck wiederum ist erstaunt, wie laut doch alle ihre Freundinnen beim Kaffeekränzchen sprechen. Außerdem hat sie festgestellt, dass der Blinker im Auto Töne abgibt!

Abb.5: Verstärkung nach NAL-NL2 für das rechte Ohr. Links unter Berücksichtigung des SL-Anteils, rechts Verstärkung für eine reine SES mit gleicher Hörschwelle.

Fazit: Hörfeldskalierung ergibt wertvolle Hinweise

Der Verstärkungsbedarf bei einem Schallleitungsanteil ist in der Regel höher als bei einer reinen Innenohrschwerhörigkeit. Eine Hörfeldskalierung gibt in diesem Fall wertvolle Hinweise auf die notwendige Verstärkung. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Verstärkung zu gering ausfällt.

Autor: Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Jens Ulrich

ist Meister im Augenoptiker- und Elektrotechnikerhandwerk und beendete 2005 sein Physikstudium mit Schwerpunkt „Akustik“. Zusammen mit Prof. Dr. med. Eckhard Hoffmann hat er mehrere Fachbücher im DOZ-Verlag publiziert.